WARNING: This website is obsolete! Please follow this link to get to the new Einstein@Home website!

Die Arecibo-Radiopulsarsuche mit Einstein@Home : Thema 3 |

|

Wie funktioniert unsere neue Suchmethode im Rahmen des Projekts Einstein@Home? |

[voriges] [Übersicht] [nächstes] |

||||

|

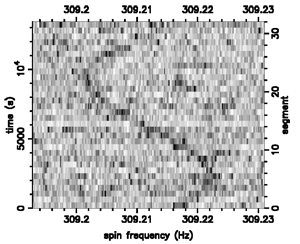

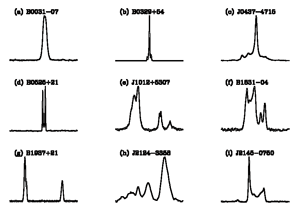

Unsere neue Suchmethode basiert auf einer sogenannten Blindsuche: Vorab sind weder Abstand zur Erde, Rotationsfrequenz des Pulsars noch Bahnparamter des Radiopulsarsystems bekannt. All diese Parameter verbergen sich möglicherweise in dem betrachteten Datensatz. Wir müssen daher bei dieser Suche den Parameterbereich sehr weit fassen, um eine möglichst große Detektionswahrscheinlichkeit zu erhalten. Der interstellare Raum ist mit Gas und Staub angefüllt. Einige dieser Wolken sind bis zu 8000 K heiß und enthalten daher ionisiertes Gas und freie Elektronen. Radiowellen, die solche Wolken durchqueren, werden dabei frequenzabhängig verzögert, was bedeutet, dass höherfrequente Radiowellen uns eher erreichen als niederfrequente, die eine Quelle zum selben Zeitpunkt verlassen (Zeitverzögerung, Dispersion). Je höher die Elektronendichte in dem Gas entlang der Sichtlinie ist, desto größer ist auch die Zeitverzögerung. Da Radioteleskope über eine große Bandbreite an Radiofrequenzen beobachten, muss diese Laufzeitverzögerung korrigiert werden. Da das genaue Maß der Laufzeitverzögerung von der zunächst unbekannten Entfernung des Pulsars sowie der Anzahl der Elektronen entlang dieser Strecke abhängt, errechnen wir vorab 628 fiktive Testwerte zur Korrektur der verzögerten Lichtlaufzeit. Basierend auf jeder dieser Testreihen suchen wir dann unabhängig voneinander in den vorhandenen Beobachtungsdaten nach Pulsaren. Dieser Prozeß wird Entzögerung (Dedispersion) genannt und von den Einstein@home Servern durchgeführt. Da wir die Bahnparameter des Doppelsystems ebenfalls nicht kennen, müssen wir (auch hierbei) tausende an möglichen Testfällen überprüfen, wobei jeder einem anderen Muster von Dopplerbeschleunigung und -verzögerung entspricht. Für jeden dieser Testfälle werden die vorhandenen Daten entsprechend für den vollständigen Dopplereffekt korrigiert. Dies stellt den ersten Schritt dar, der auf den Computern, die an diesem Projekt teilnehmen, durchgeführt wird. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob in dem Datensatz ein Radiopulsar passend zu einem bestimmten berechneten (oder ähnlichen) Orbit vorhanden ist. Dies wird anhand einer Frequenzanalyse (Fouriertransformation) durchgeführt, wodurch die Rotationsfrequenz ohne den Ausschmiereffekt wiederhergestellt wird. Da die Signale von Radiopulsaren nicht sinusförmig sondern gepulst sind, erhält man bei der Frequenzanalyse neben der Grundfrequenz (also der eigentlichen Rotationsfrequenz) auch höhere Harmonische (ganzzahlige vielfache der Grundfrequenz, Oberschwingungen). Bei der Pulsarsuche bedient man nun eines gut bekannten Tricks: Man addiert alle diese Frequenzkomponenten und erhöht dadurch signifikant die Empfindlichkeit bei der Suche. Diese Aufsummierung ist der letzte Schritt, welcher auf den Computern der Teilnehmer an Einstein@Home ausgeführt wird. Schließlich wird eine Liste mit den auffälligsten Kandidaten für Pulsare erstellt und an die Einstein@Home-Server übermittelt, welche dann von den Projektwissenschaftlern ausgewertet wird. |

|

Aktualisiert am 21. September 2009

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grants PHY-1104902, PHY-1104617 and PHY-1105572 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2025 Einstein@Home